inter image

2008

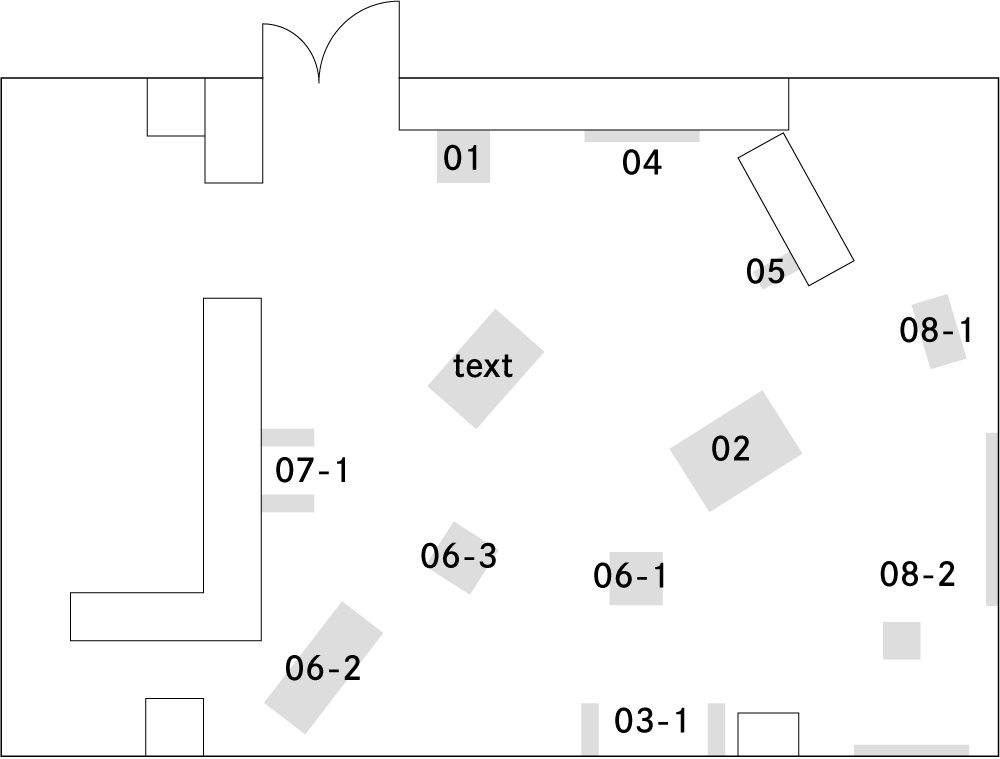

タッチパネルによるインタラクティブな映像作品。鑑賞者は、タッチパネルに置いた指を自由に動かすと、その指の軌跡と重なる出来事の映像が再生される。様々な場面の映像がデータベースのように保存されていて、指の動きの軌跡に応じて、次々と場面が切り替わっていく。異なる場所、異なる時間の映像が、指の動きの類似と連続性で繋がっていく作品。

今回の展示では、当時使用していた15インチのタッチディスプレイは現在残っていないため、市販の23インチのタッチディスプレイを使用している。映像とプログラムはオリジナルのものを使用している。

この作品の前に制作した「jump from」という作品でやりたかったことは、あらかじめこれから起きる出来事が、データベースとして予言されている状態を実現することだった。ただ、実際の制作中の作業は、鑑賞者に操作されるゲームの画面と、あらかじめ録画された映像をなるべく”似せる”ための調整に多くの時間を費やしていた。つまり、予言が予言として機能するためには、予言は現実の出来事に対して”似ている”ことが重要だと気づいた。結局のところ「jump from」でもリアルタイムに映し出されるゲームの画面と、録画された映像は、存在していた時間や空間が全く異なっていて、そこにはなんら因果関係がないことが分かってくる。たんに、そこに映しだされるものの配置や動きが似ていることだけが、2つの映像を結びつけ、予言として機能させているのだ。こうした、「jump from」という作品における問題について考えているうちに、だんだんと「何かに似ていることだけで全てがつなぎ合わさっていく」ような映像作品のイメージが出来上がってきた。実際に作品の形態を考えていくうちに、動きや形を直接その場で入力するためにタッチパネルを使うことが決まった。タッチパネルを使った操作にしたことから、まずはじめに画面上で様々な位置に僕の指が登場するような映像を撮影して配置した。これは「jump from」と同じような、予言的な「あらかじめ全部やっといた感」の延長の、基本的な要素として置いたものだ。ここから、動きの連関によって様々な映像を横断していくように構成していった。この映像は、当時流行っていたxactiという安価で小型のヴィデオカメラと小型の三脚を常に持ち歩き、いろいろな場所で撮影したものだ。ただ、特徴のある望み通りの動きを手っ取り早く撮影しようとすると、結局自分でそれを演じることになり、この作品でもいたるところに僕が登場することになる。BGMで聞こえる鼻歌も、大学の講評会の直前になってmac bookの内臓マイクで適当に録音したものだ。この頃、コンセプトに作品の全体が規定されてしまうような作り方に違和感を感じていたこともあって、適当にやったことが、後から見るとなんとなく上手くいっているというような方法論を試していたのだと思う。今回の展示では、当時使用したタッチパネルが残っていないため、オリジナルよりも大型のタッチディスプレイを用いて展示したが、このくらいのサイズがちょうどいい作品だなと思う。